Применение методов объяснения

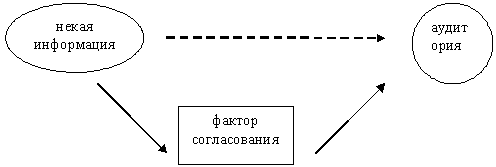

Весь учебный материал, который когда-либо где-либо преподавался, авторский – известных или, увы, неизвестных авторов. Будь то схоластические истины Средневековья, реакции в ядрах тяжелых звезд или курсы МВА – все является чьим-то трудом, кто-то создал излагаемый научный материал. Природу или социум непосредственно мы не постигаем.Причина проста: по существу, любая попытка объяснить нечто сводится к согласованию некоей условной информации с воспринимающей стороной (в случае образования – с аудиторией). Т.е. объяснение есть согласование информации с воспринимающей стороной.

При этом исторически видно, что изначально фактор согласования был один: личность субъекта, непосредственного участника образовательного процесса. В одной из наиболее архаичных форм урока (распространенного, например, в Средневековой Европе) процесс объяснения был прост: учитель объяснял старшим ученикам, те – младшим.

объяснение материал школа метод

По мере усложнения учебного материала и по мере роста его объема, необходимого для усвоения, увеличивалось и количество факторов согласования.Так, сейчас согласование материала с аудиторией – т.е. его объяснение – происходит целым рядом способов:

1. Разработанные курсы.Чтобы массово, из года в год, объяснять новый материал (новый для данных людей), необходимо, чтобы кто-то подумал и расставил модели избранной предметной области в той последовательности, которая наилучшим образом отложиться в сознании аудитории. Своего рода «крупноблочное объяснение».

2. Обученные преподаватели.

Для того, чтобы девятиклассников обучить периодическому закону, нет возможности в каждый класс пригласить Д.И. Менделеева. Опять-таки массово нужны специально обученные люди, которые возьмут из сторонних источников заранее подготовленный материал, пропустят его «через себя» и сделают окончательно доступным своей аудитории.

3. Специальные учебники

– «твердая копия» объяснения. Авторы пишут учебники, преподаватели пользуются ими в работе. Заметим при этом, что наличие учебника (скажем шире – учебной литературы) в изучаемом курсе сейчас стало нормой. Материал большинства дисциплин настолько сложен, что уложить его в сознании, «приручить знания» можно, только сопоставляя ряд независимых источников: устные объяснения ведущего-преподавателя, текст учебника и некоторые другие.

4. Учебные пособия

– наглядные, раздаточные, музейные, интерактивные и многочисленные прочие. Гигантская индустрия образования работает только на то, чтобы адаптировать и сделать доступной имеющуюся «где-то там» информацию для конкретных аудиторий, согласовать эту информацию с аудиториями по все большему количеству параметров.

Нетрудно заметить, что факторы согласования образуют выраженную иерархию. Дидактические системы выражено иерархичны: учебные модели объединяются в темы, темы – в курсы, курсы – в предметные области и т.п.

· На уровне таких дидактических надсистем – курсы.

· На уровне систем – преподаватели-ведущие (некий движущий компонент занятия).

· На уровне подсистем-компонентов – учебники, учебные пособия, раздатки…

Также видно, что степень согласования увеличивается на каждом уровне, в первую очередь за счет развертывания факторов согласования.

Пример: в средние века основу образования в целом (над-надсистемы) составляли знания, принципиально сами по себе не применимые во внешнем мире: схоластическое богословие, философия, мертвые языки (латынь, древнегреческий и т.п.). С течением времени – и по сей день – каждая реформа образования приводила всё к большей применимости знаний: богословские языки заменяются гражданскими, соотношение теории и практики смещается в пользу практики. Параллельно, уровнем ниже, структура урока все более согласовывалась с личностью воспринимающего человека. Известно, что психика человека инертна. Для того, чтобы качественно вложить новые знания, необходимо пройти три стадии (если использовать терминологию Курта Левина) – подготовка сознания (некая «разморозка»), собственно «вкладка» (объяснение как таковое), «заморозка». Так вот, четырехэтапный урок – в современном понимании – возник только в XIX веке.

Смотрите также:

Специфика театрализованной деятельности в процессе

музыкального развития детей

Современная психолого-педагогическая наука располагает данными о том, что все виды искусства развивают у детей не только художественные способности, но и “всеобщую универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности” (Э.И. Ильенков) ...

Целеустремленное формирование мотивационной основы учебной деятельности

“Психологический закон утверждает: прежде чем предложишь ребенку какую-нибудь деятельность, постарайся заинтересовать его ею, позаботься про то, чтобы выяснить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок будет действовать сам, преподавателю ж ...

Материал для упражнений по формированию каллиграфических навыков учащихся

2-3 классов

Предлагаем материал для упражнений по формированию каллиграфических навыков учащихся, мы исходим из того, что во 2-3 классах специальных уроков чистописания не выделяется. Упражнения по чистописанию проводятся ежедневно на уроках русского языка в течение 8-10 минут. Совершенствование навыков графич ...

Приёмы и методы запоминания

На протяжении всей человеческой истории люди пытались придумать способы, с помощью которых они могли бы по возможности прочно усвоить какие-либо знания. С древнейших времён тема и техника запоминания занимала пытливые умы, рассматривалась и систематизировалась великими людьми прошлого.

Категории

- Главная

- Профильное обучение учащихся

- Технологии дистанционного обучения

- Формы организации обучения

- Интуиция педагога

- Мышление дошкольников

- Теория проблемного обучения

- Педагогика

- Карта сайта

- Поиск по сайту